2025年11月13日《聊城日報》5版

在黃河與運河交匯的山東聊城,坐落著一座名字里蘊含著無限哲思與詩意的城市——臨清。臨水清韻,“臨清”二字,不是簡單的地理符號,而是徐徐展開的運河文明長卷,是隱藏兩河文化基因的密碼,是穿越千年風雨依然鏗鏘作響的風骨回音。

《臨水清韻》司建平 攝

“臨”,是姿態,是氣度,是親臨其境,是居高俯瞰,是枕臥運河、遙望黃河的地理寫照,是海納百川、擁抱世界的精神坐標。它“臨”天下風云,商賈帆影,南北貨殖,皆匯于此;它“臨”時代變遷,市井百態,文化交融,盡收眼底。這是一種主動的、開放的、擁抱世界的進取姿態。一個“臨”字,褪去了被動與保守,彰顯著這座城市的雄心與視野。它不是等待被發現的明珠,而是主動照亮四方的光源。

“清”,是底蘊,是品格,是穿城而過的運河清流。然而,它的深意遠不止于此。運河之“清”,是流通,是規則,是智慧。水流則清,停滯則濁,正如臨清作為商業樞紐,在無盡的流動與交換中,保持了經濟的活力與交易的清明。那是一種剔透的、理性的、基于契約精神的商業文明之“清”。

于是,“臨”與“清”的合一,便構成了臨清獨特的城市哲學與戰略稟賦。“臨”是動能,是面向外部世界的開放與進取;“清”是定力,是守護內在價值的純粹與堅守。這一動一靜,一外一內,共同塑造了臨清“于大流動中守住大原則,在萬千繁華里保持一份清醒”的獨特人格。它完美地詮釋了為何臨清不止于“通”的便利,更在于“融”的智慧;不止于“富”的成就,更在于“信”的堅守;不止于“鬧”的繁華,更在于“雅”的品味。

運河,是歷史的航道,是經濟的動脈,更是智慧的結晶。它自南方迤邐而來,帶著吳儂軟語的溫婉,攜著江淮平原的豐饒,流入臨清。它是“智水”,催生了精密如鐘表般的漕運體系,誕生了管理天下稅收的運河鈔關,孕育了誠信守義的商業精神。青磚墻,石板路,古碼頭,無不訴說著一個關于計算、規則與機遇的商業故事。運河之水,是“動”的極致,讓臨清始終站在時代潮流的前沿。

“臨清”這個名字,先天就為“風骨之城”的定位,提供了最堅實的精神底座與最深邃的文化注解。

競之魂:獨占鰲頭的競爭風骨

風骨之始,在于敢“為首”,勇“當先”。臨清的風骨,并非清高的避世,而是積極入世的擔當與敢于爭先的豪情。臨清的風骨中,最直觀的物化,最為耀眼的底色,便是那“獨占鰲頭”的競爭風骨。

臨清鰲頭磯

鰲頭磯,這座明代的建筑,雄踞于運河與衛河交匯之處,形如巨鰲之首,意欲乘風破浪,直取魁元。它的名字,本身就是一句宣言,一種姿態。在古代科舉體系中,“獨占鰲頭”意味著成為狀元,成為天下第一。臨清人以這樣的建筑為自己命名,心志可見不凡。它不是謙遜的退讓,而是自信的彰顯,是面向南來北往的船只與客商,宣告著這座城市勇于爭流、敢為人先的進取之心。

運河鈔關,是競爭風骨在制度與經濟層面的體現。作為明清時期全國八大鈔關之一,臨清鈔關長期稅收額居首位,被譽為“天下第一鈔關”。這里不僅是財富流動的樞紐,更是規則與秩序的中心。管理如此龐大的商業流量,需要的是極高的智慧、嚴格的制度與清正的操守。鈔關的興衰,見證了臨清商業文明的鼎盛與轉型,也見證了臨清人在宏大國家體系中,勇于承擔責任、善于管理運作的卓越能力。這是一種建立在規則與誠信基礎上的競爭風骨,它追求的不是巧取豪奪,而是在公平環境下的卓越與領先。

臨清貢磚

臨清貢磚,將這種競爭風骨凝聚于物質與工匠精神之中。“臨清貢磚,敲之有聲,斷之無孔”,這不僅是質量的極致,更是承諾的千金。從運河邊精選的“蓮花土”,歷經“瓊漿浸潤”的滋養與“千錘百煉”的塑形,再到漫長的窯火淬煉,每一塊運往京城的貢磚,都承載著臨清工匠的榮譽與尊嚴。故宮、天壇、皇陵……北京最重要的建筑,其根基由臨清磚石奠定。這何嘗不是一種“競爭”?在無數窯口中,臨清磚能“獨占鰲頭”,成為皇家御用,靠的正是那種精益求精、追求極致的工匠風骨。它無聲地告訴世界:臨清人要么不做,要做,就做到最好。

這種敢搶“鰲頭”的精神,并未隨漕運的衰落而湮滅。它已內化為臨清的城市基因,在不同的時代,以不同的形式展現。它可能是改革開放初期,第一批的棉花“萬元戶”和“下海”個體戶,也可能是今天在全球化市場中,將一個小小軸承做到世界一流的企業家。

當集裝箱取代了漕船,臨清的競爭舞臺已從區域性的黃金水道,拓展至“一帶一路”的國際大通道。競爭的風骨,讓臨清這顆“兩河明珠”,在新時代散發著主動融入全球、銳意開拓爭先的光芒。它告訴我們,臨清的歷史,是一部從古代臨清港的“漕運爭先”到今日魯西國際陸港的“開放爭先”的奮斗史詩,是一部深植于血脈、永不落幕的開拓傳奇。

神之柱:文武雙全的精神風骨

一地之內,能同時孕育出季羨林先生“文”的極致與張自忠將軍“武”的巔峰,就是兩河文化的奇跡,就是頂天立地的精神風骨。

走進季羨林故居,仿佛能瞬間隔絕外界的喧囂。這里沒有叫賣和轟鳴,只有一種“板凳甘坐十年冷,文章不寫一句空”的寧靜。先生一生,貫通中西,融匯古今,在梵文、佛學等極其冷僻艱深的領域,開拓出嶄新的學術疆土。他的“文”,不是吟風弄月的才情,而是“焚膏油以繼晷,恒兀兀以窮年”的堅韌與求索。這是一種“清”到極致的風骨,先生清貧自守,清心寡欲,將全部的生命熱忱投入到對學問的追求之中。他代表了臨清風骨中沉潛、內省、追求精神超越的一面,是這座城市文化底蘊的深度與高度的象征。

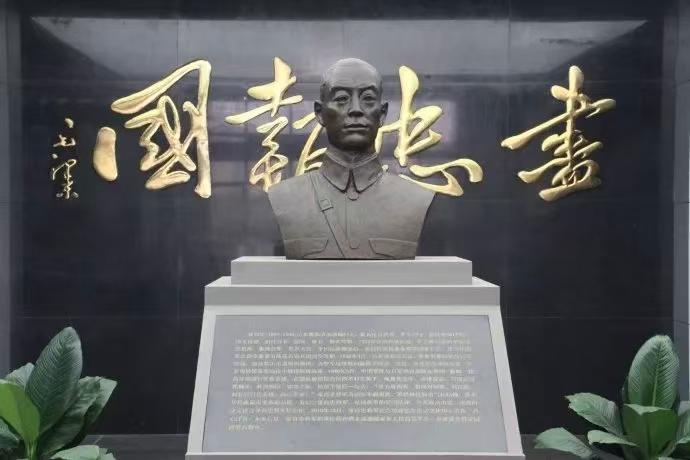

張自忠將軍雕像

走進張自忠紀念館,彌漫著一種慷慨悲壯的浩然之氣。將軍以“我死則國生”的信念,親臨前線,浴血奮戰,直至壯烈殉國。他的“武”,不是匹夫之勇,而是“為國家民族死之決心,海不清,石不爛,決不半點改變”的忠誠與擔當。這是一種“臨”到極致的風骨,是血肉之軀鑄就的民族之魂。他代表了臨清風骨中剛烈、忠勇、敢于犧牲的一面,是這座城市精神氣節的強度與硬度的彰顯。

一文一武,一靜一動,一內斂一外放,看似兩極,卻在“風骨”二字上達到了完美的統一。他們都展現了對自己信念與職責的極致堅守,都達到了人格與事業的頂峰。季羨林的“文”,需要面對寂寞的勇氣,這是一種內心的戰場;張自忠的“武”,需要駕馭智慧的頭腦,這是一種外在的學問。他們的精神,共同撐起了臨清精神的天空。

文能提筆安天下,武能上馬定乾坤。“文”至國學泰斗,“武”至民族英雄,一地孕育兩種極致人格,這是“文武雙全”的格局。這里的商人,既有精于計算的商業頭腦,也有重諾守信的江湖義氣;這里的工匠,既有鉆研技術的耐心,也有攻堅克難的魄力。在臨清,你很難用一種單一的標簽去定義這里的人,因為他們骨子里就流淌著這種兼容并蓄、剛柔相濟的文化血液。

業之精:錦繡天下的產業風骨

臨清的風骨,并非懸在空中的樓閣,而是深深植根于其生生不息的產業脈搏之中,凝結為一種“錦繡天下”的產業風骨。

“錦繡”二字,在臨清有著跨越時空的雙重含義。古意,是臨清作為北方重要紡織中心的輝煌,這里的織工,用靈巧的雙手,將萬千絲線織成華美的綢緞,“東南紈綺,西北裘褐,皆萃于此”,那是手工業時代的“錦繡”,是精致、華美與技藝的體現。今意,賦予了“錦繡”更具時代感的內涵,是臨清現代兩大支柱產業——軸承與紡織的延續與升級。

臨清宇聯軸承科技有限公司生產車間

小小的軸承,能轉動世界。這聽起來像是一句豪言壯語,但在臨清,這是實實在在的產業現實。軸承,是工業的“關節”,看似微小,對精度要求卻極高,關乎整個機械系統的運轉效能。臨清的軸承產業,從無到有,從小到大,憑借的正是那種“于細微處見真章”的執著與專注。這無疑是古代工匠精神的現代傳承。它要求從業者心無旁騖,對每一道工序、每一個參數都精益求精。這種精神,與燒制貢磚時對火候、土質的極致要求,何其相似!這是一種沉默的、堅韌的、追求內在卓越的產業風骨。

紡織產業,在新的時代續寫著“錦繡”篇章。從古老的織機到現代化的智能紡紗車間,變的是技術與效率,不變的是對“經緯”的掌控。一根根紗線,如同歷史的纖維,將臨清的過去與現在緊密編織在一起。它讓臨清的“錦繡”之名,從絲綢的柔美,延伸到工業用布的堅韌、家居紡織的舒適,展現出強大的產業生命力。臨清三和紡織集團創新研發的“冰絲蠟紋”工藝,將云貴千年蠟染技藝與國際時尚完美融合,產品暢銷非洲30多個國家和地區,以產業為橋搭建起中非文明對話的彩虹。

產業風骨,是臨清將精神氣質轉化為物質創造的生動體現。它既有運河文明的“智”,善于抓住機遇,精于技術與管理;又有黃河文明的“仁”,腳踏實地,注重根基與積累。在這里,你能感受到一種令人安心的扎實感:一座城市,既能仰望星空,誕生季羨林那樣的學術泰斗;也能腳踏實地,用一個個精密的軸承和一卷卷優質的紗線,默默地支撐著中國工業的龐大體系。

“錦繡天下”,不再僅僅是一個關于美麗的比喻,更是一個關于力量、精度與連接的承諾。它宣告著,臨清的風骨,是可以觸摸的,是可以使用的,是真正能夠“轉動世界”、裝點生活的。

生之韌:煙火人間的生活風骨

臨清人的清晨,是從托板豆腐的鹵香開始的。河邊的早市人聲鼎沸,古街巷里的小吃品類之豐富、特色之鮮明、價格之親民,無不讓人津津樂道,流連忘返。“早點,來臨清”,是喚醒人們的第一聲問候;“中國早餐之都”,是一座用早餐定義一天的城市的最美稱號。什香面,看似尋常,卻用料扎實、制作講究,體現了臨清人一種樸素的生活哲學:即便是一蔬一飯,也絕不將就,要活出滋味與格調。這種對生活本味的極致追求,本身就是一種溫柔而堅定的風骨。

《運河人家》司建平 攝

彭祖的養生、伊尹的烹制、桑黃的古方,讓臨清的飲食文化從“好吃”躍升至“養生”與“有道”。“清”是韌性的底色,臨清飲食把清淡、清新、清雅做到了極致,契合了運河之“清”的品格,不靠厚重調料刺激,以食材本味相融,文火慢燉,逼出精華,恰如人的生活態度,不追求濃烈張揚,在平淡悠長中積蓄力量,在默默守候中等待醇厚。“養”是韌性的內核,臨清湯有上百道之多,百樣選料,百種烹調,百樣滋補,百種味道,是“藥食同源”的古老智慧,通過一碗湯,將養生融入日常,這是對天地的敬畏,對生命的珍重,是“內圣外王”“天人合一”的智慧,溫暖的是胃,安定的是心,積蓄的是應對世間萬物的能量。“湯”是韌性的形態,至柔至韌,能容百味,能穿金石,無論是尋常蔬菜還是珍貴藥膳,都可融入一湯,“來到臨清不喝湯,枉來臨清走一趟”,這句質樸的追問里,藏著的正是臨清湯的舌尖風骨,它不僅是味道的記憶,更是一種如何“堅韌地生活”的答案:在一碗湯的耐心熬制中,懂得等待與積累;在一碗湯的溫熱滋養中,學會關愛自我與家人;在一碗湯的慷慨分享中,踐行最熱情的待客之道。

在京腔京韻的版圖上,臨清是一個獨特的坐標。運河帶來了徽班,也滋養了臨清人“癡迷京劇”的獨特基因。這“京劇生活”并非高高在上的藝術欣賞,而是徹底融入市井的全民狂歡。公園里,票友們一把胡琴,便可開場,字正腔圓,神情投入;劇院內,名角登場,滿堂喝彩,聲振屋瓦。普通的一個店員、一位教師,都可能是在舞臺上光芒四射的“名票”。繁忙之外,為自己開辟一方純粹的精神樂園,這深入骨髓的熱愛,用唱腔抒發胸臆,用角色體驗百態,用藝術平衡現實。這,便是臨清風骨中那動人的肺腑,一種煙火人間的堅守藝術,一個精神高地的生命韌性。它不是逃避,是升華;不是消遣,是修行。當有千萬個這樣的個體,便譜寫出了“風骨之城”最深沉、最綿長的人文韻致。臨清的生活風骨,是托板豆腐般的質樸,是百湯滋養的綿長,是皮黃腔韻的沉醉,是精靈獅貓的華容。

臨清獅貓,并非嬌弱的寵兒,而是這座城市生活美學的最佳象征。它踱步于千年古磚之上,安臥于百姓家的窗欞之間,一身華美的長毛如雪,一雙異色的瞳仁深藏著晨昏。獅貓的優雅,是一種歷經淬煉后呈現的從容與華美。它與“富甲齊郡”的臨清一樣,見過大世面,享過極致繁華,卻在時代變遷后,將那份骨子里的高貴內化為日常的安然。它靜,可于午后暖陽中凝神半晌,是沉得下心的定力;它動,可于月下墻頭間輕盈矯捷,是抓得住時的靈動。這份“靜可觀、動可御”的姿態,正是生命韌性最生動的寫照,既有平凡的靜氣,又有生活的底氣。

風骨,不僅鐫刻于歷史的豐碑,閃耀于精神的星空,鍛造于產業的筋骨,它更流淌在每日的炊煙里,縈繞在尋常的巷陌中。在臨清,風骨是一種可感、可品、可生活的氣息,彌漫在城市的每一個角落,沉淀為一種生命韌性。

這就是“風骨臨清”,風骨是宏大的,也是市井的,不高高在上,不拒人千里。它體現在一碗地道的托板豆腐的實在里,體現在對一磚一瓦的深情守護里,體現在多民族交融的祥和畫卷里。它源于“臨”的開放,擁有大河奔流的萬千氣象,不拒細流,不懼風波。它成于“清”的堅守,在歷史的沉淀與時代的激蕩中,始終守護著那份精神的澄澈與本心的純粹。

這就是“風骨臨清”,在昨天,是鈔關鼎盛時的商業誠信,是貢磚出窯時的質量誓言,是季羨林書齋里的孤燈,是張自忠戰場上的怒吼;在今天,是軸承轉動全球的精密,是紗線編織未來的韌性,是古城保護中的文化自覺,是新城建設中的產業雄心。

這就是“風骨臨清”,吸引的不僅是世界各地的觀光客,更是那些追尋文化深度、敬佩企業家精神、向往高品質生活的探訪者與建設者。他們來臨清,是為了感受一種“中國式風骨生活”的樣本,一種既有歷史厚重感,又充滿現代活力;既能安頓心靈,又能激勵創造的生活。

全市新聞宣傳創新實戰輪訓暨臨清市新聞宣傳能力提升培訓班授課現場

這就是“風骨臨清”,身軀由兩河交匯的地理奇跡所塑造,靈魂由千年淬煉的人文風骨所充盈。它告訴我們,真正的強大,不是表面的喧囂,而是內心的澄明與堅定;真正的輝煌,不是一時的閃耀,而是穿越時空、歷久彌新的風骨傳承。

來臨清吧,感受這座風骨之城。在鰲頭磯前,激發敢為人先的豪情;在季羨林故居,沉淀治學修身的靜氣;在張自忠紀念館,砥礪家國天下的擔當;在現代化的工廠里,見證精益求精的執著。“風骨”二字,不再是書本上抽象的概念,而是可感、可觸、可生活在其中的,一座城的溫度與氣象。

文/玄志剛 圖/資料圖

2025-10-16 21:28:54

2025-10-16 21:28:18

2025-10-16 19:27:17

2025-10-16 19:26:45

2025-10-15 19:26:03

2025-10-15 19:25:29

聊城新聞網 2006-2025 版權所有 聊城市新聞傳媒中心/聊城市政府新聞辦公室 聯合主辦

互聯網新聞信息服務許可證編號:37120240004 魯ICP備09083931號 ![]() 魯公網安備 37150202000134號

魯公網安備 37150202000134號

信息網絡傳播視聽節目許可證編號:115330086 廣播電視節目制作經營許可證(魯)字第720號

本網違法和不良信息舉報電話:18663509279 舉報郵箱:liufei@lcxw.cn